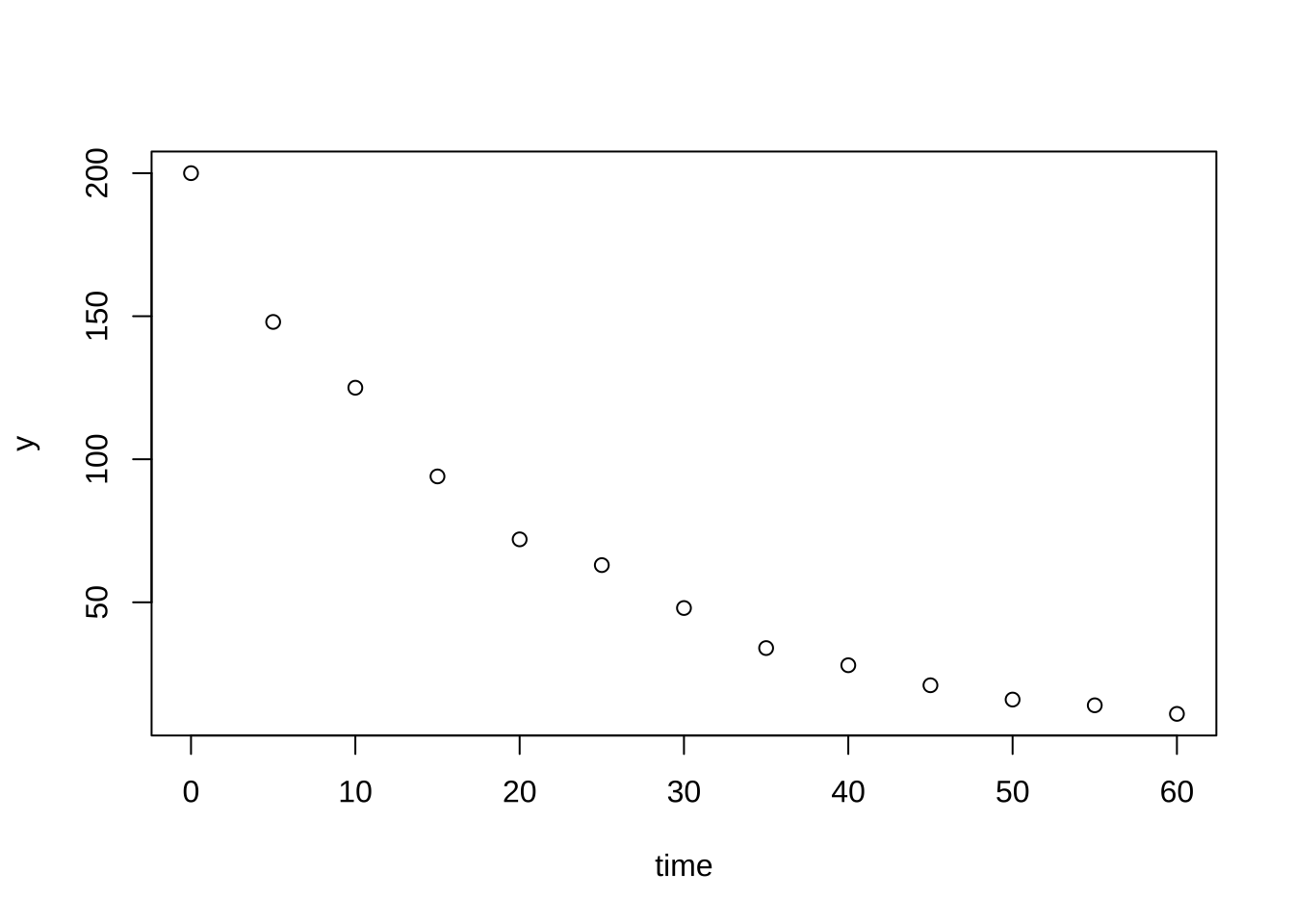

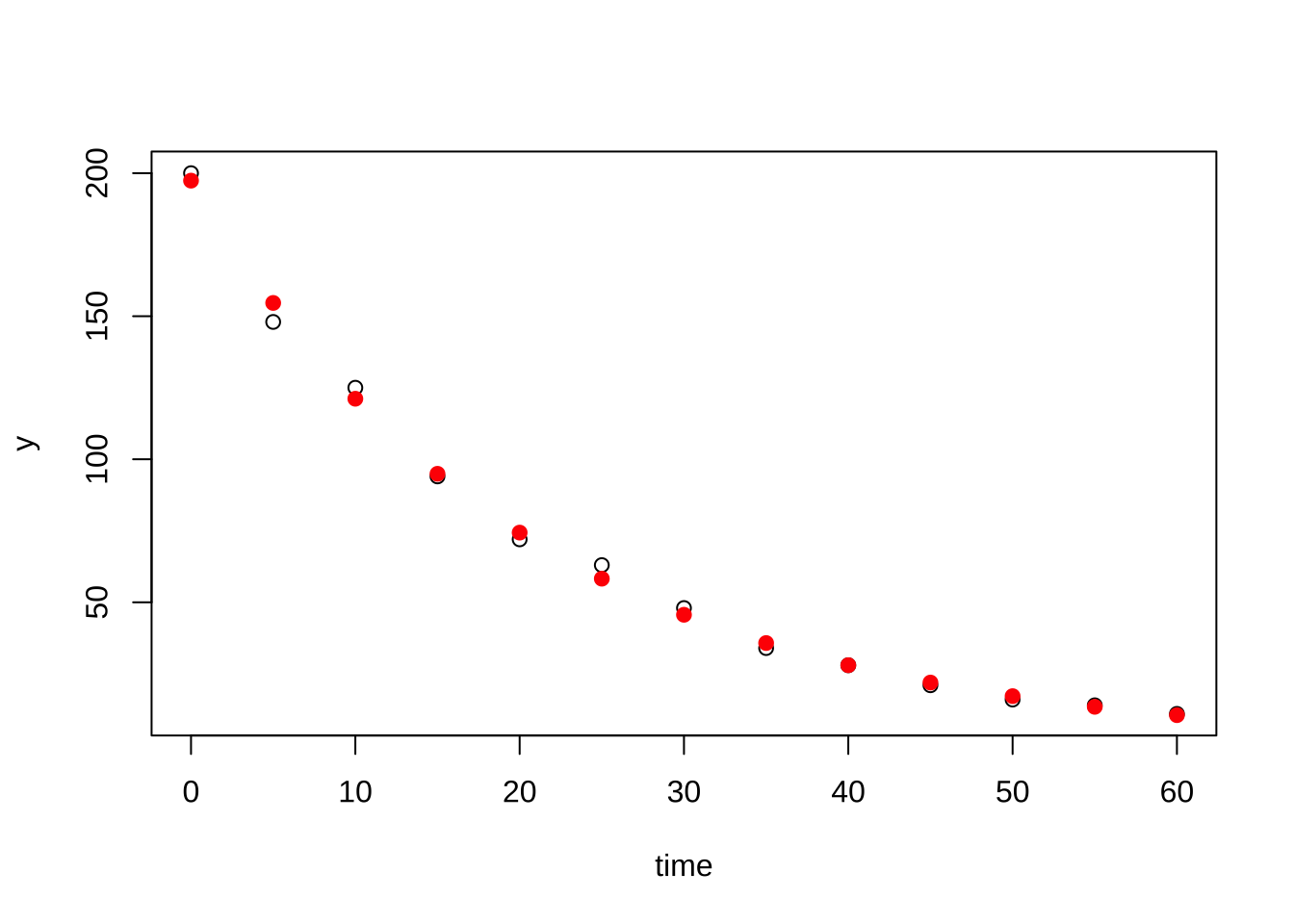

plot(y~time, regbook::bug)

여기서 이용한 자료 bug 는 살충제의 독성실험에서 살충제에 노출된 벌레들의 생존개체수를 시간대별로 관측한 것이다.

y :생존벌레의 수time :시간(분)\[ y = \beta_0 + \beta_1 time + e \]

plot(y~time, regbook::bug)

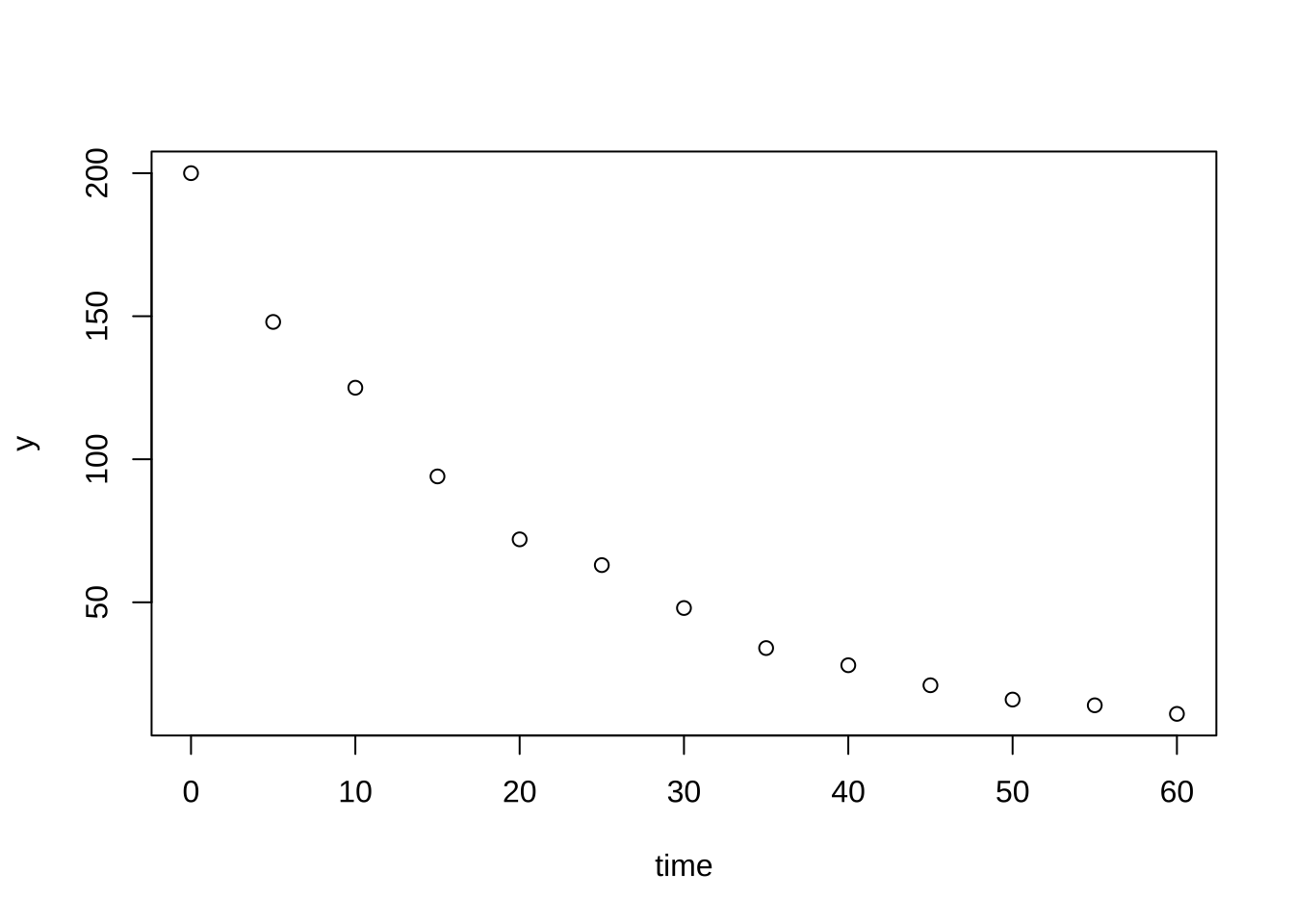

이제 로그변화을 고려해 보자.

bug2 <-regbook::bug

bug2$logy <- log(bug2$y)

plot(logy~time, bug2)

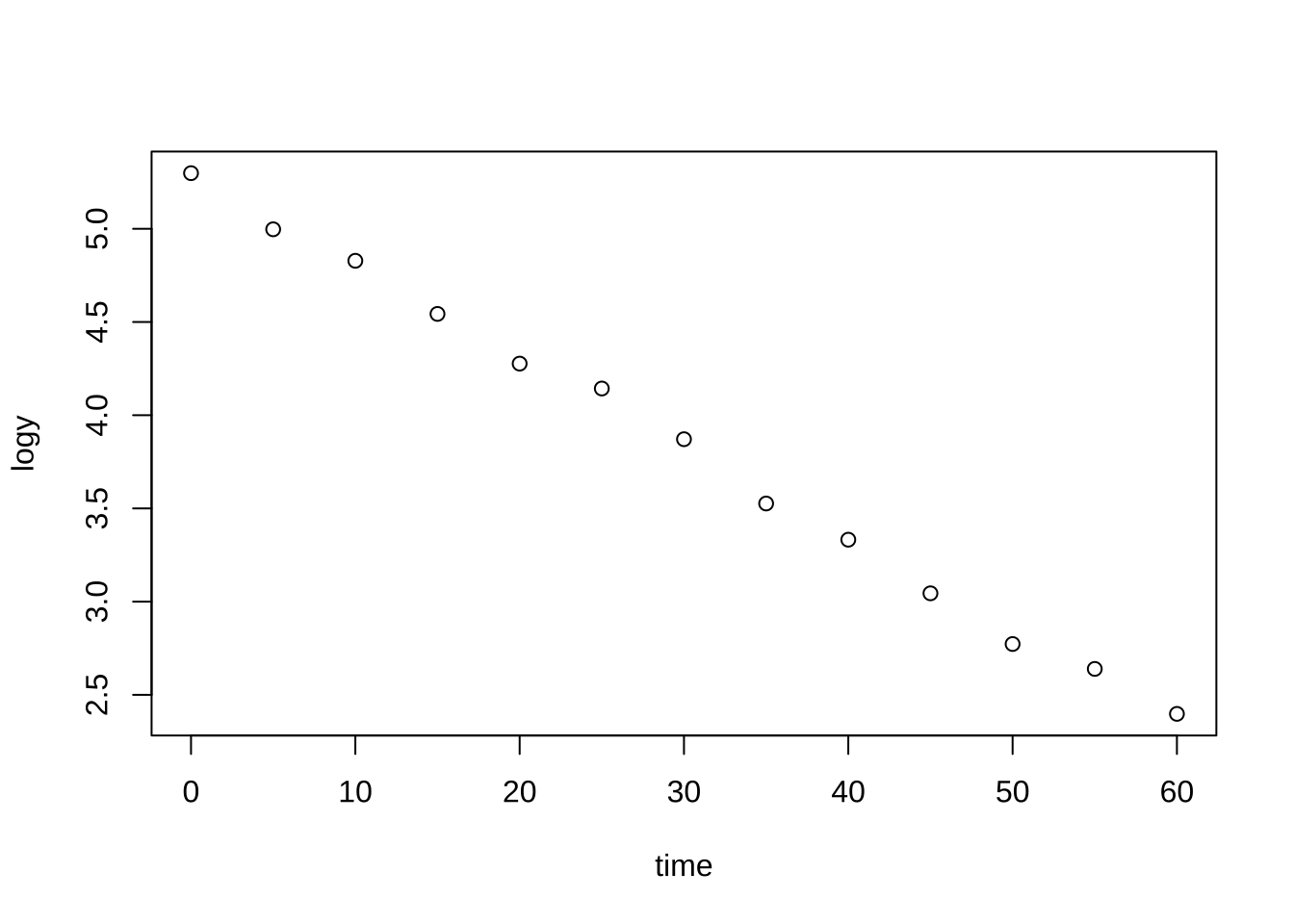

변환된 자료에 대한 회귀분석을 수행해 보자.

\[ \log(y) = \beta_0 + \beta_1 time + e \]

fitlog <- lm(logy~time, bug2)

plot(logy~time, bug2)

abline(fitlog)

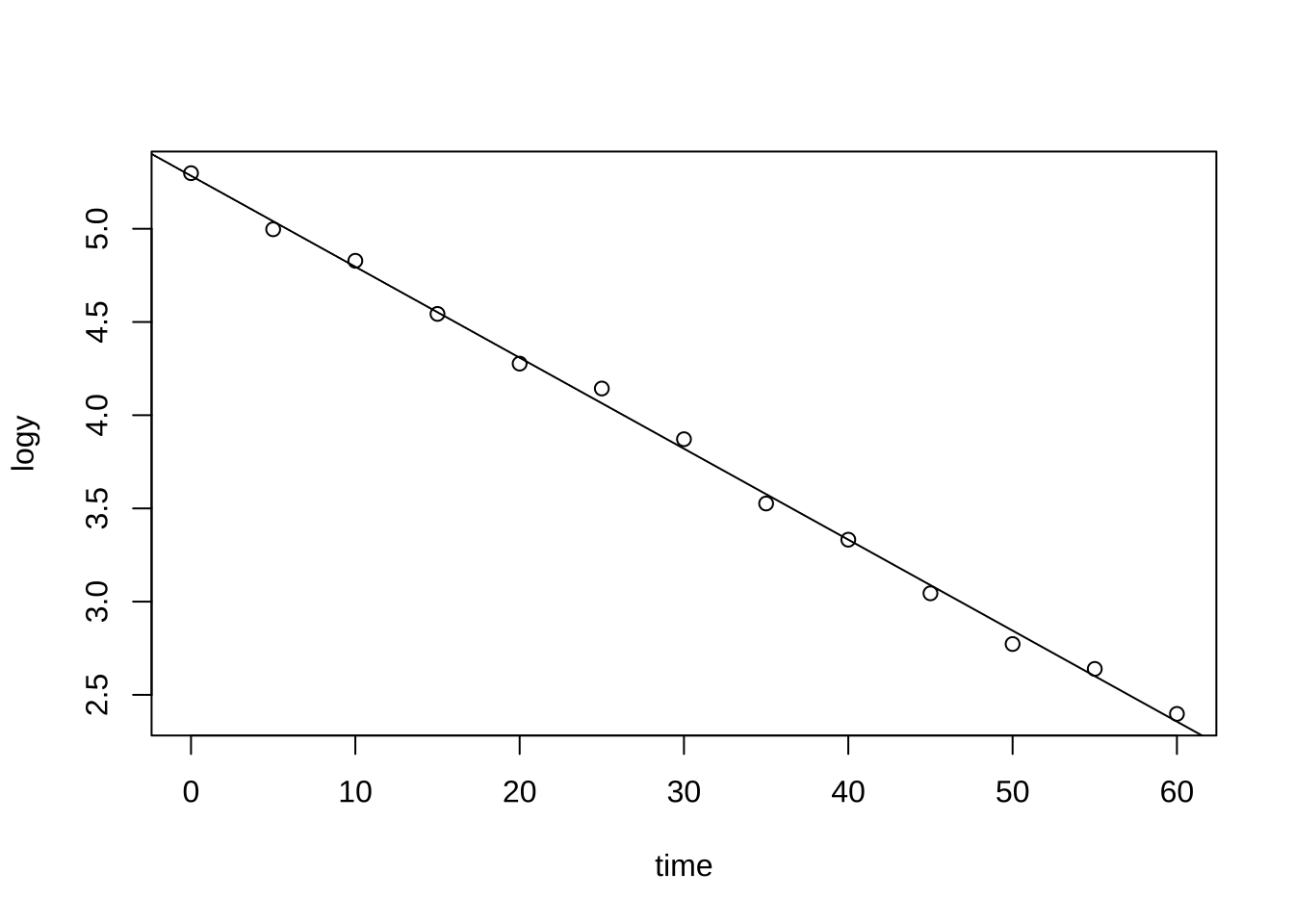

만약 반응변수에 대한 예측값을 구하고 싶다면 다음과 같이 역변환을 이용하면 된다.

\[ \hat E(y|x) = e^{\hat \beta_0 + \hat \beta_1 x} \]

bug2$pred <- exp(fitlog$fitted.values)

plot(y~time, bug2)

points(bug2$pred~bug2$time, col="red", pch=19)

Box-Cox 변환은 다음과 같이 수행한다. 패키지 MASS 의 함수 boxcox 를 이용한다.

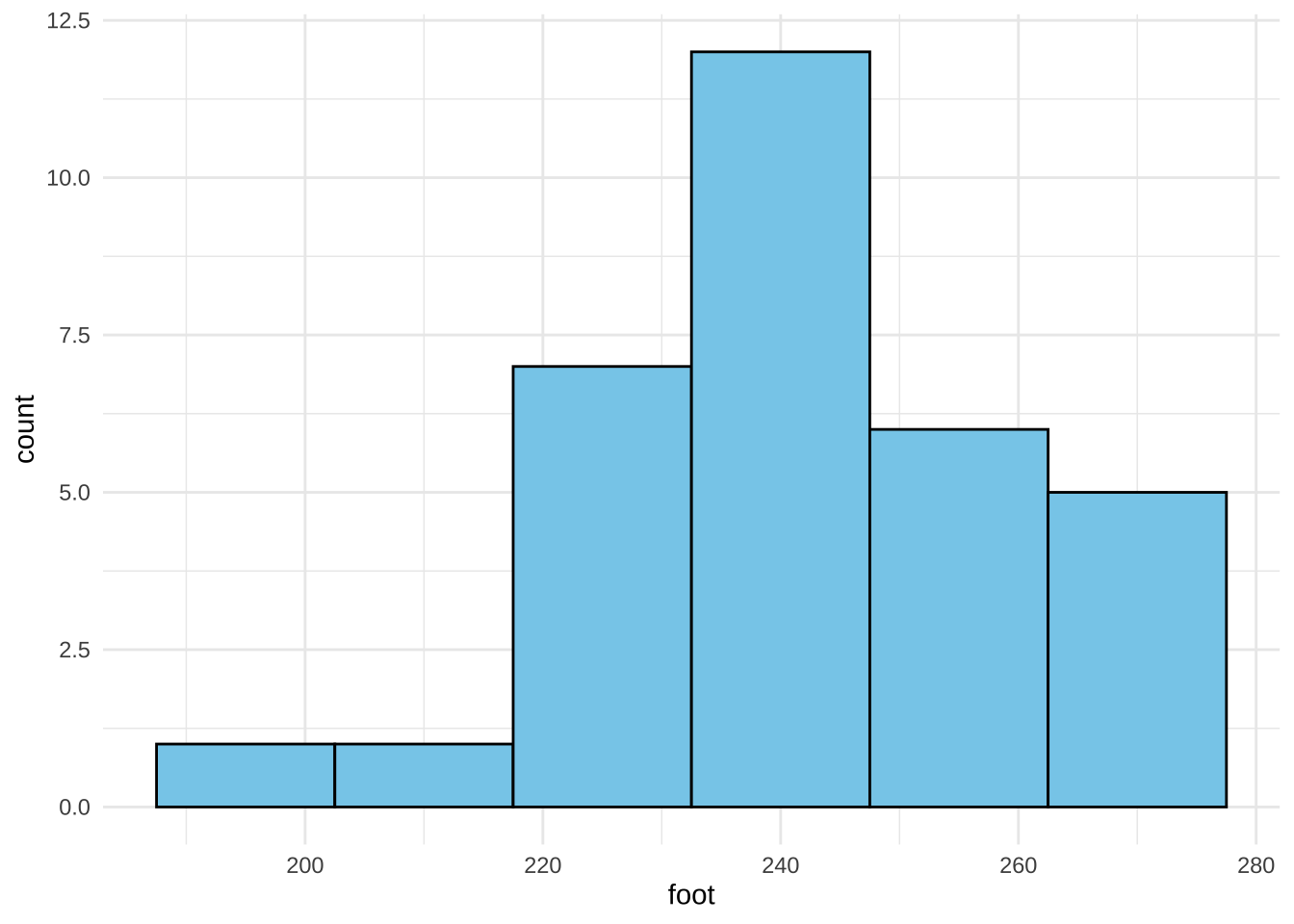

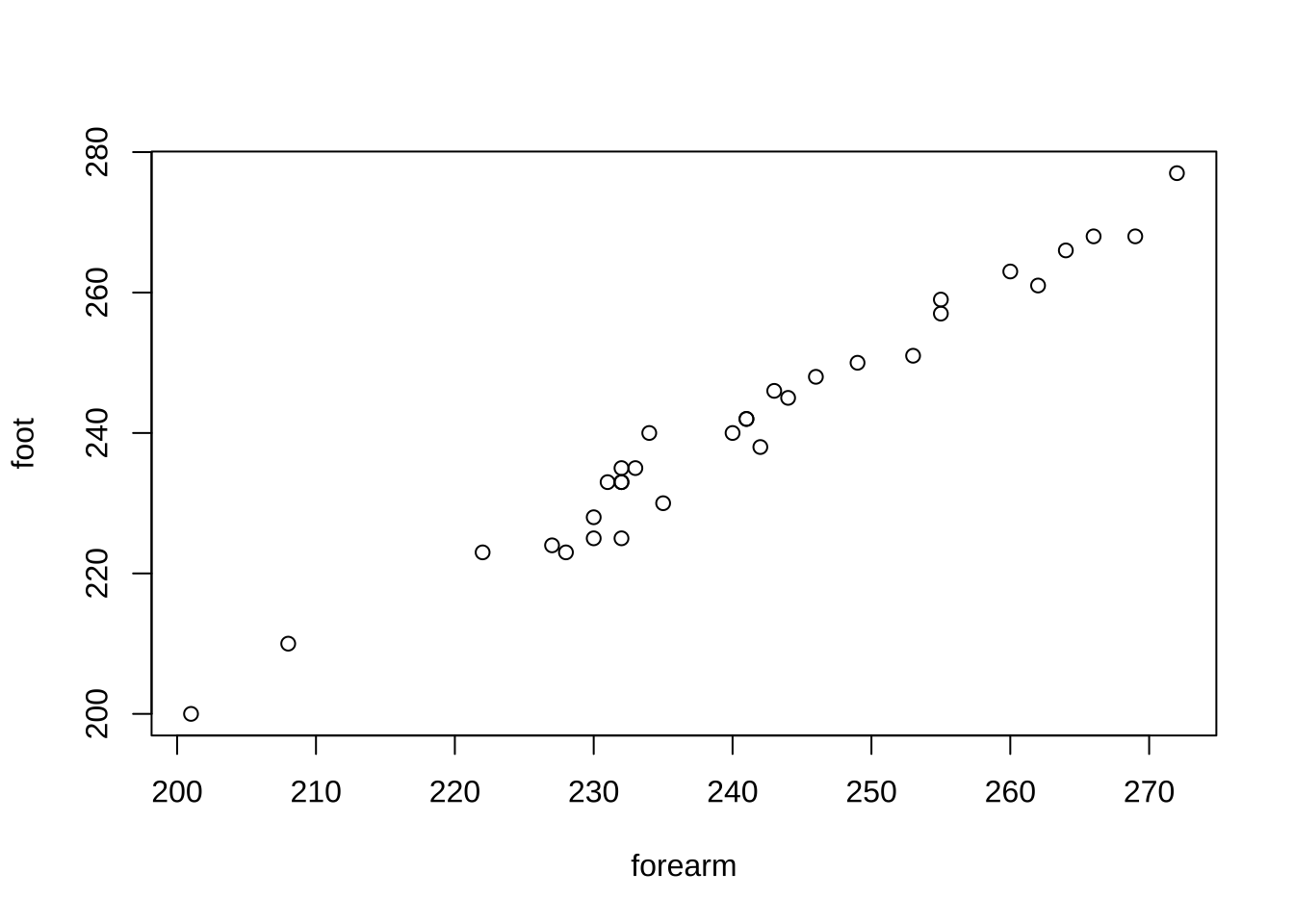

의학적으로 정확하지는 않지만 인체의 특성 중에는 양팔을 벌린 길이는 키와 같다든지, 목둘레는 허리둘레 또는 팔목굵기와 관계가 있다든지 하는 흥미로운 사실들이 많이 있다. 자료 aflength는 S대학교 학생들 중 무작위로 남녀 각각 16명을 추출하여 조사한 자료로 발길이와 팔안쪽길이이다.

foot:발길이(mm), 양말을 벗은 상태로 측정하였고 오른쪽 발만 측정하였다.forearm: 팔안쪽길이(mm), 손목부터 팔꿈치가 접히는 부분까지의 길이이다. 오른쪽 팔만 측정하였다.변환이 필요없는 경우에 대한 예제이다.

# plot histogram of foot by ggplot2

aflength %>% ggplot(aes(x=foot)) + geom_histogram(binwidth=15, fill="skyblue", color="black") + theme_minimal()

plot(foot ~ forearm, data=aflength)

ex411 <- boxcox(lm(foot ~ forearm, data=aflength))

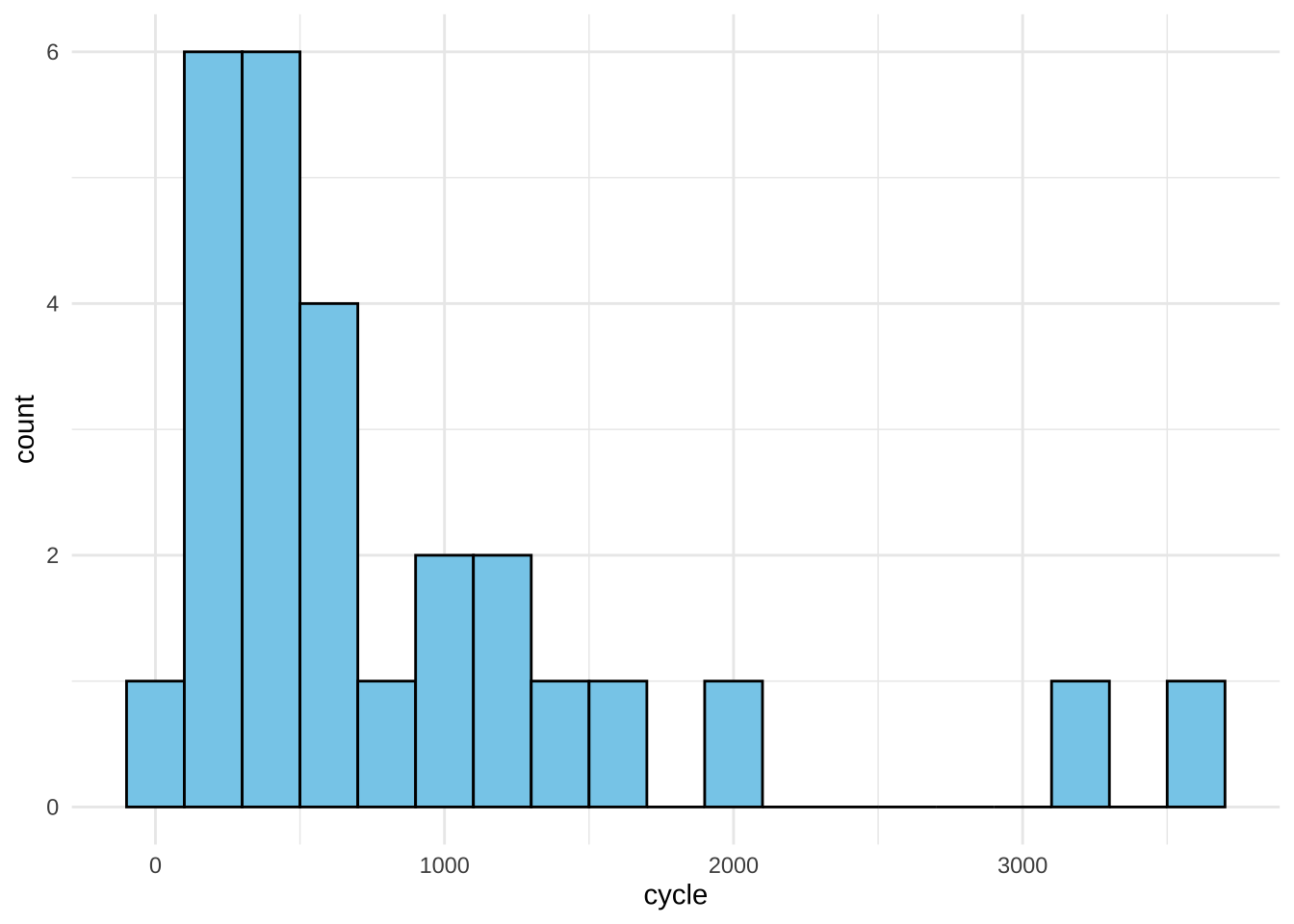

예제 4.11 자료 wool 는 Box & Cox의 1964년 논문에서 사용한 예제로, 양모의 강력을 알아보기 위해 \(3^3\) 요인실험을 수행한 결과이다.

cycle :반응변수. 시편이 끊어질 때까지의 측정 횟수.length :시편의 길이load : 시편에 가한 하중amplitude :하중을 가한 폭head(wool) cycle length amplitude load

1 674 250 8 40

2 370 250 8 45

3 292 250 8 50

4 338 250 9 40

5 266 250 9 45

6 210 250 9 50반응변수 cycle 의 히스토그램을 보면 오른쪽으로 꼬리가 긴 분포로서 정규분포와 매우 다른 모양을 보인다.

# plot histogram of foot by ggplot2

wool %>% ggplot(aes(x=cycle)) + geom_histogram(binwidth=200, fill="skyblue", color="black") + theme_minimal()

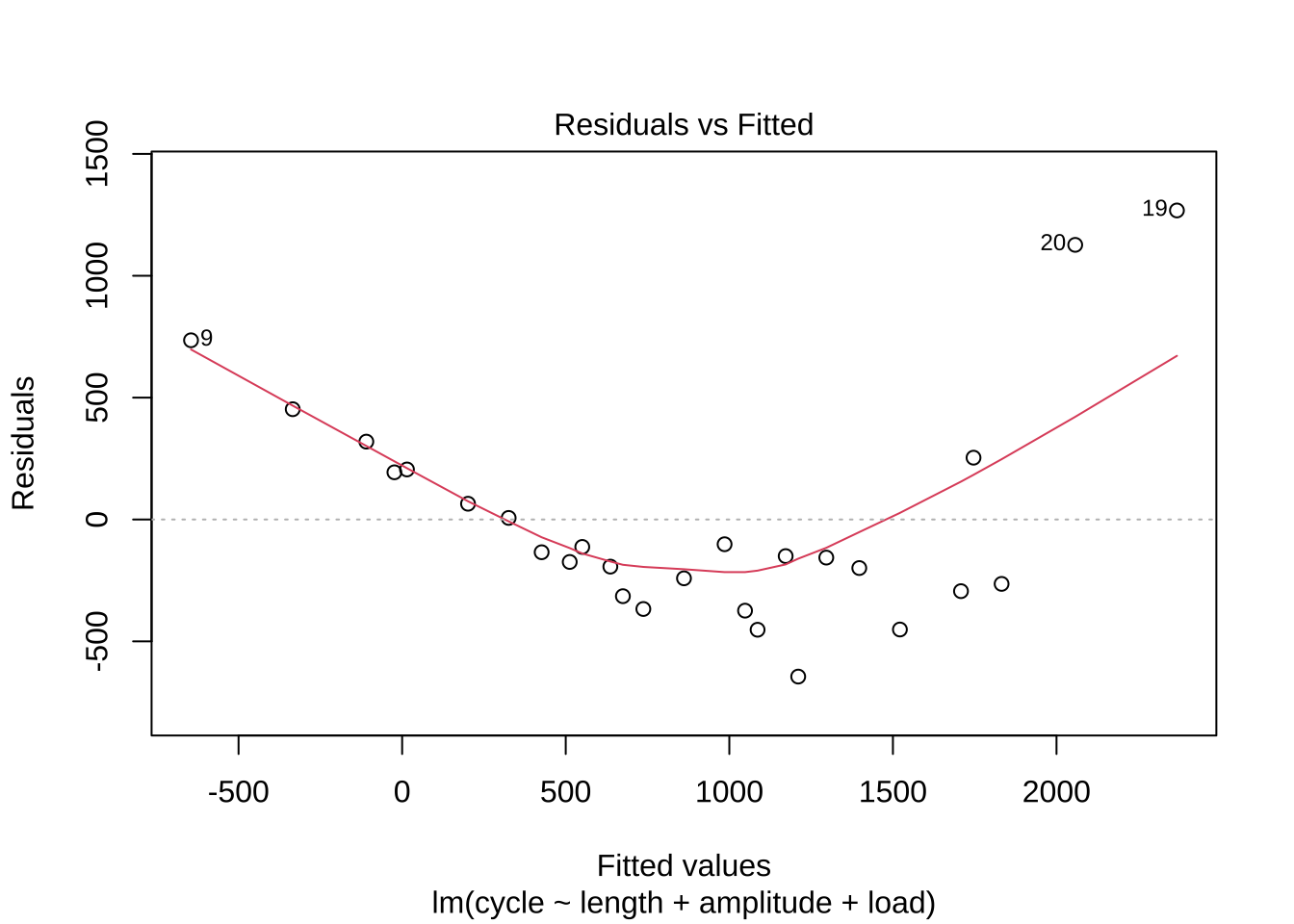

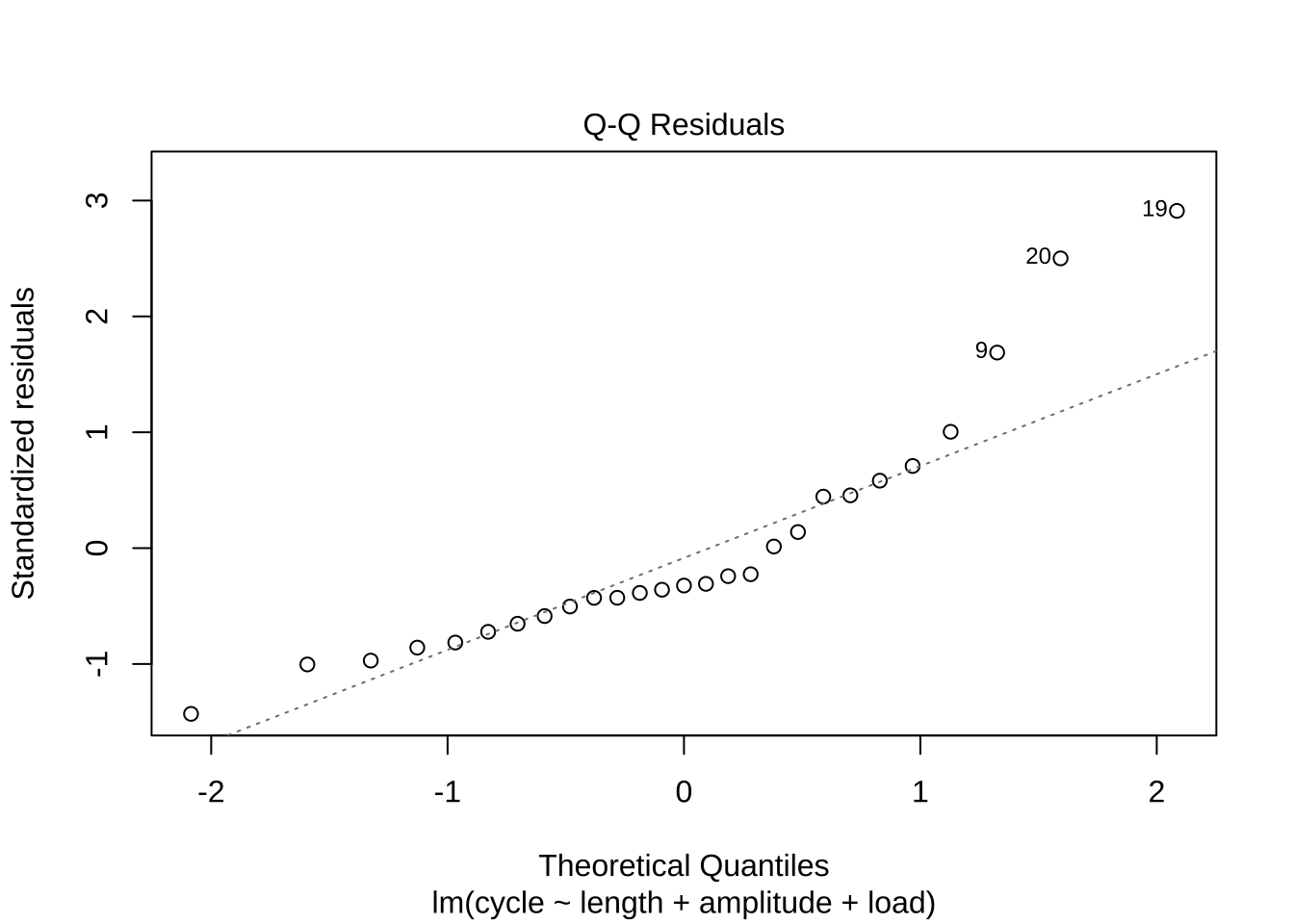

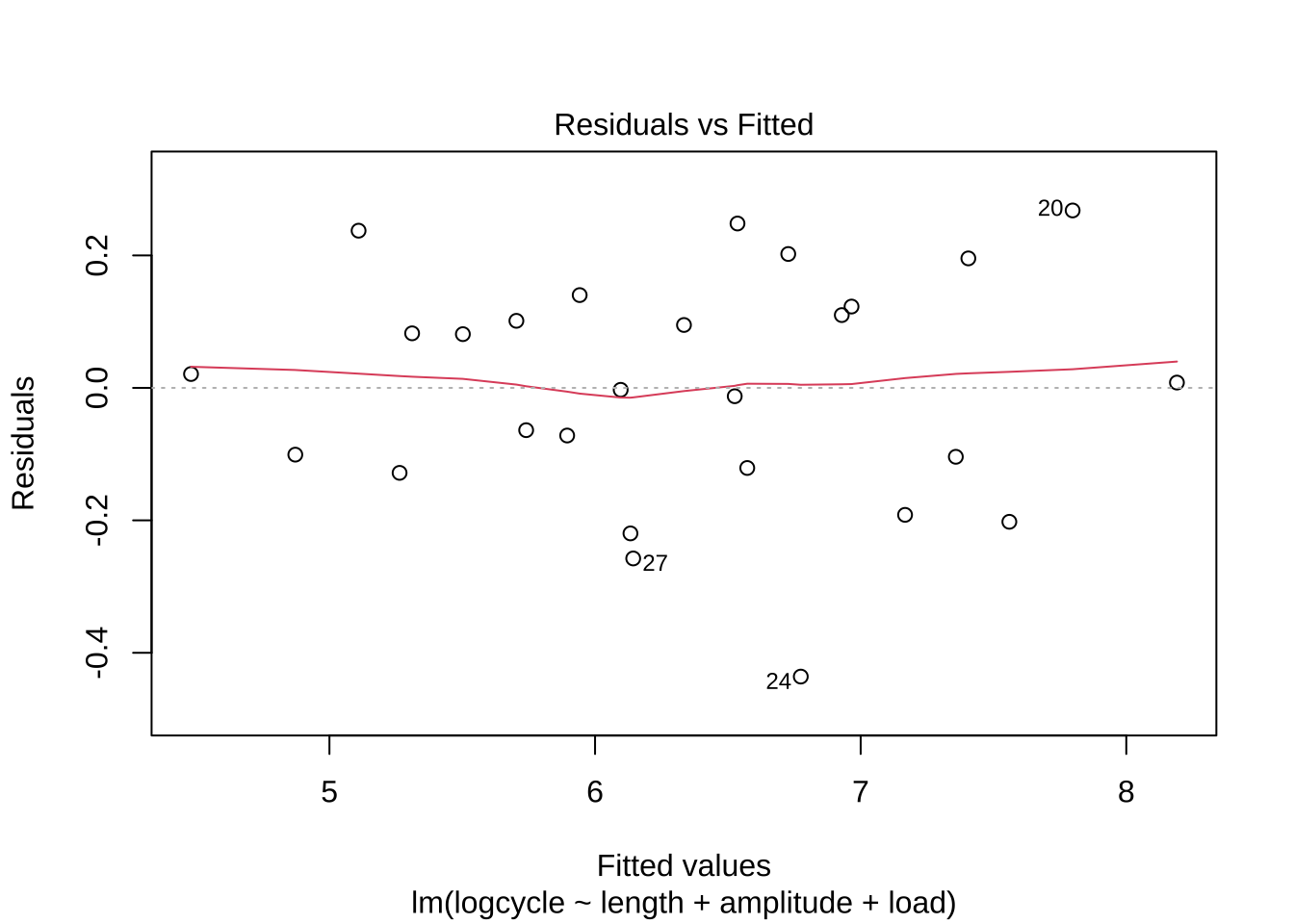

잔차 분석의 결과를 보면 잔차가 0을 중심으로 고르게 분포하지 않고, 정규성 가정이 만족되지 않음을 알 수 있다.

woolfm1 <- lm(cycle~length + amplitude + load, data=wool)

summary(woolfm1)

Call:

lm(formula = cycle ~ length + amplitude + load, data = wool)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-644.5 -279.1 -150.2 199.5 1268.0

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 4521.370 1621.721 2.788 0.010454 *

length 13.200 2.301 5.736 7.66e-06 ***

amplitude -535.833 115.057 -4.657 0.000109 ***

load -62.167 23.011 -2.702 0.012734 *

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 488.1 on 23 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.7291, Adjusted R-squared: 0.6937

F-statistic: 20.63 on 3 and 23 DF, p-value: 1.028e-06plot(woolfm1, which=c(1,2))

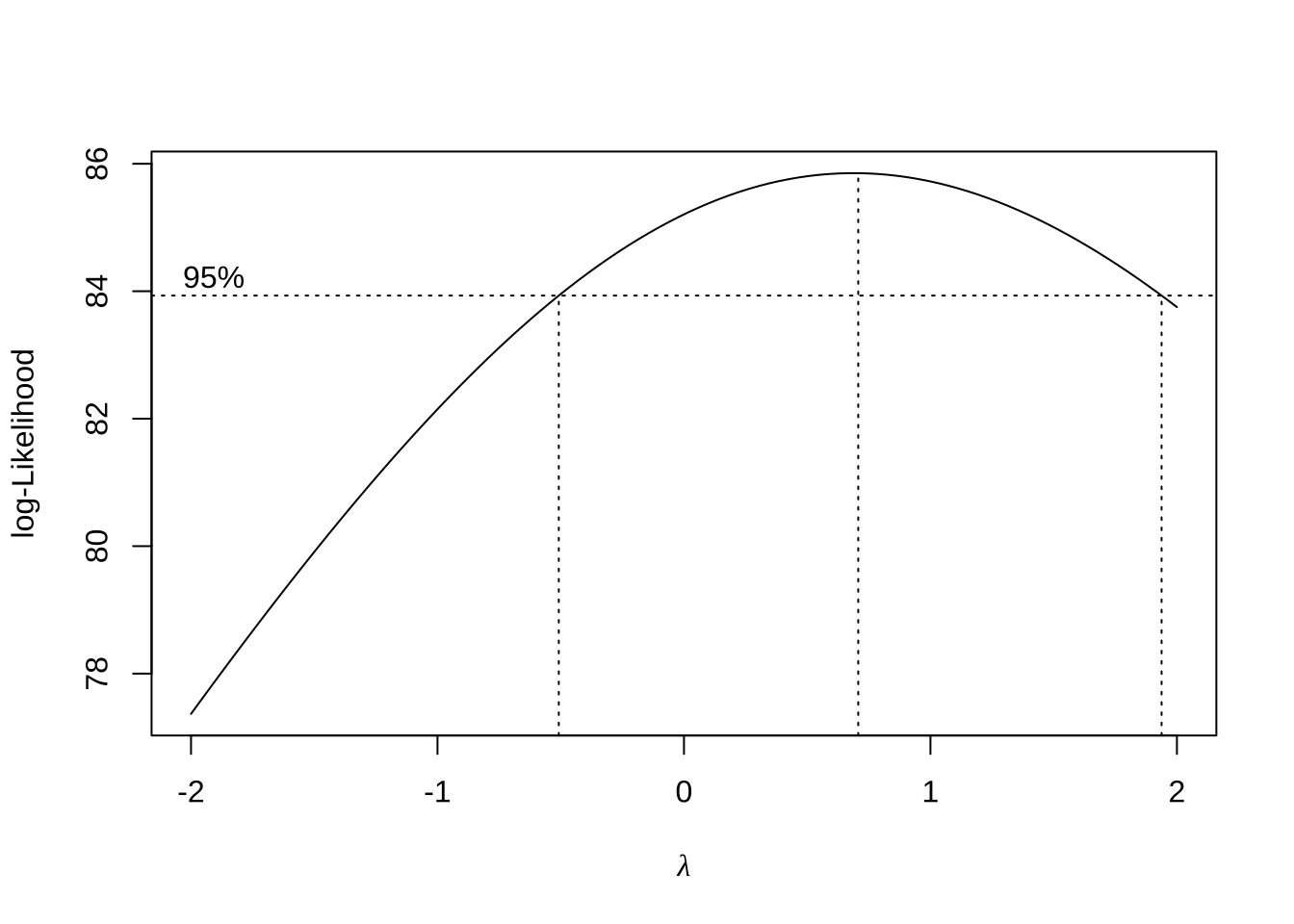

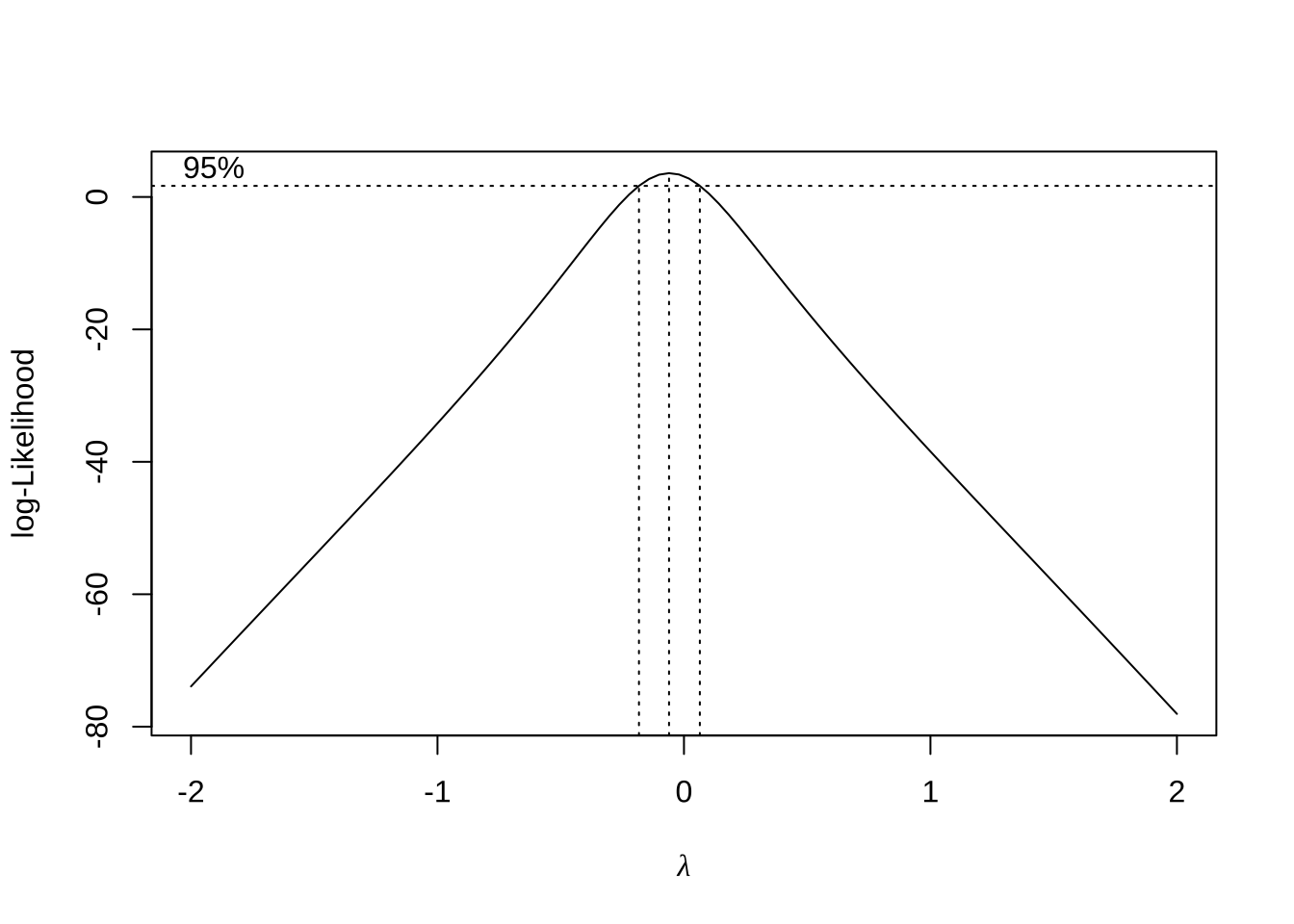

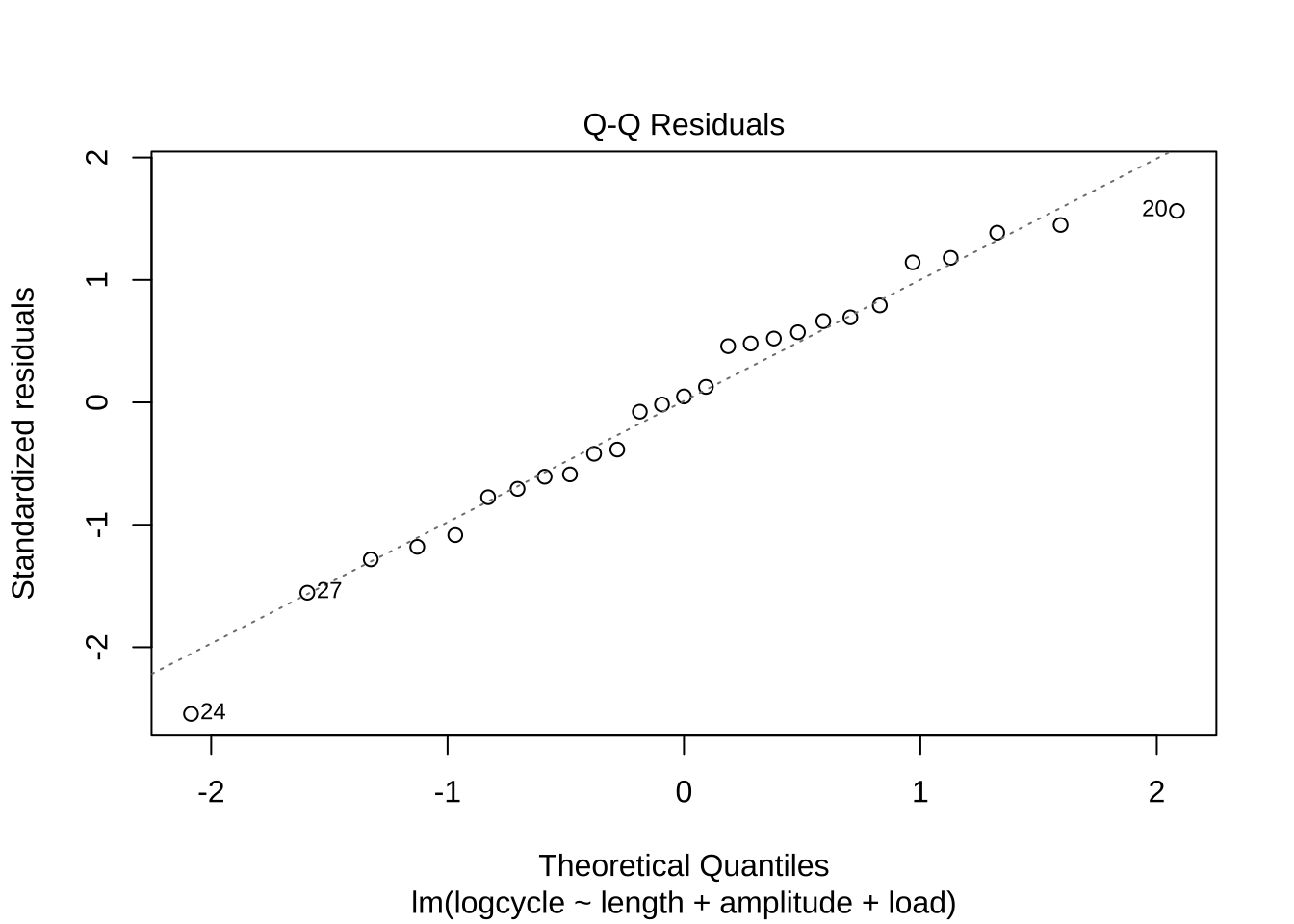

이제 Box-Cox 변환을 적용해 보자.

boxcox(woolfm1)

위의 결과에서 \(\lambda = 0\)이 가장 좋은 변환으로 나타났다. 이는 로그 변환이 가장 적절하다는 의미이다. 이제 이 변환을 적용해 보자.

wool$logcycle <- log(wool$cycle)

woolfm2 <- lm(logcycle~length + amplitude + load, data=wool)

summary(woolfm2)

Call:

lm(formula = logcycle ~ length + amplitude + load, data = wool)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-0.43592 -0.11250 0.00802 0.11635 0.26790

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 10.551813 0.616683 17.111 1.41e-14 ***

length 0.016648 0.000875 19.025 1.43e-15 ***

amplitude -0.630866 0.043752 -14.419 5.22e-13 ***

load -0.078524 0.008750 -8.974 5.66e-09 ***

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.1856 on 23 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9658, Adjusted R-squared: 0.9614

F-statistic: 216.8 on 3 and 23 DF, p-value: < 2.2e-16plot(woolfm2, which=c(1,2))

선형모형 \(E(\pmb y | \pmb X) = \pmb X \pmb \beta\) 에서 계획행렬 \(\pmb X\)의 열들이 선형독립이 아닌 경우 다중공선성이 발생한다. 다중공선성은 계획행렬 \(\pmb X\)의 열들이 선형종속인 경우에 발생한다.

대칭행렬 \(\pmb X^t \pmb X\)의 고유값 \(\lambda_i\)와 그에 대응하는 고유벡터 \(\pmb p_i\)는 다음을 만족하는 실수와 벡터이다.

\[ (\pmb X^t \pmb X ) \pmb p_i = \lambda_i \pmb p_i \]

고유값 \(\lambda_i\)을 구하는 방법은 다음의 방정식을 만족하는 해를 구하는 것이다.

\[ det \left ( \pmb X^t \pmb X - \lambda_i \pmb I \right ) = 0\]

여기서 \(det(\pmb A)\)는 행렬 \(\pmb A\)의 행렬식을 의미한다.

\(\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \dots \ge \lambda_{p}\)를 \(\pmb X^t \pmb X\)의 고유값이라고 하자. \(\pmb X^t \pmb X\)의 각 고유값에 대한 정규직교 고유벡터(orthonormal eigenvector)를 \(\pmb p_1, \pmb p_2,\dots,\pmb p_{p}\)라고 하자, 즉

\[ \pmb p_i^t \pmb p_i = 1 , \quad \pmb p_i^t \pmb p_j = 0 \quad (i \ne j) \]

더 나아가 행렬 \(\pmb P\)를 고유벡터를 모아놓은 행렬로 정의하자.

\[ \pmb P=[\pmb p_1 ~ \pmb p_2 ~\dots ~ \pmb p_{p} ] \]

이때 \(p \times p\) - 차원의 행렬 \(\pmb P\)는 직교행렬이다.

\[ \pmb P^t \pmb P =\pmb P \pmb P^t =\pmb I \]

이제 다음과 같이 \(\pmb X^t \pmb X\)를 나타낼 수 있다.

\[ \pmb P^t (\pmb X^t \pmb X) \pmb P = \text{diag}(\lambda_1 , \lambda_2 , \dots , \lambda_{p}) = \pmb \Lambda \]

또한

\[ \pmb P^t (\pmb X^t \pmb X)^{-1} \pmb P = \text{diag} \left (\frac{1}{\lambda_1} , \frac{1}{\lambda_2} , \dots , \frac{1}{\lambda_{p}} \right ) = \pmb \Lambda^{-1} \]

위의 식에서 알 수 있듯이 \(1/\lambda_i\)는 \((\pmb X^t \pmb X)^{-1}\)의 고유값이다.

행렬 \(\pmb P\)가 직교행렬이기 때문에 다음과 같은 표현도 가능하다.

\[ (\pmb X^t \pmb X) = \pmb P \pmb \Lambda \pmb P^t, \quad (\pmb X^t \pmb X)^{-1} = \pmb P \pmb \Lambda^{-1} \pmb P^t \]

고유벡터와 고유값의 정의에 의하여 고유값 \(\lambda_k\)이 매우 0에 가까우면 다음이 성립하고

\[ \lambda_i = \pmb p_k^t (\pmb X^t \pmb X) \pmb p_k = (\pmb X \pmb p_k)^t ( \pmb X \pmb p_k) \approx 0 \] 위의 식은 다음과 같이 행렬 \(\pmb X\)의 열들간에 선형관계 \(\pmb X \pmb p_k = \pmb 0\) 이 있다는 것을 의미한다.

\[ p_{1k} \pmb x_1 + p_{2k} \pmb x_2 + \dots p_{p,k} \pmb x_p \approx 0 \]

위에서 \(\pmb p_k\)와 \(\pmb X\)는 다음과 같이 표시한다.

\[ \pmb X=[\pmb x_1~ \pmb x_2~ \dots~\pmb x_{p}], \quad \pmb p_k = \begin{bmatrix} p_{1k} \\ p_{2k} \\ \vdots \\ p_{p,k} \end{bmatrix}\]

또한 회귀계수 벡터 \(\hat \beta\)의 공분산 행렬이 다음과 같이 주어지므로

\[ Cov(\hat {\pmb \beta}) = \sigma^2 (\pmb X^t \pmb X)^{-1} = \sigma^2 \pmb P \pmb \Lambda^{-1} \pmb P^t \tag{K.1}\]

다음과 같은 식이 성립한다.

\[ var(\hat \beta_k) / \sigma^2 = \frac{p^2_{k1}}{\lambda_1} + \frac{p^2_{k2}}{\lambda_2} + \dots \frac{p^2_{k, p}}{\lambda_{p}} \tag{K.2}\]

이제 다음과 두 개의 독립변수가 있는 회귀 모형을 고려해 보자.

\[ y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + e_i, i=1,2,\cdots,n \]

절편을 제외한 두 개의 표준화된 독립변수들로 이루어진 행렬을 \(\pmb X\)로 표시하자.

\[ \pmb X = [ \pmb x_1 ~ \pmb x_2 ] \]

위에서 계획 행렬 \(\pmb X\)는 원래 독립 변수의 계획 행렬 \(X\)의 열들을 표준화한 변수로 구성된 것이다..

\[ \sum_{i=1}^n x_{i1} =0, \quad \sum_{i=1}^n x_{i2} =0, \quad \sum_{i=1}^n x_{i1}^2 =1, \quad \sum_{i=1}^n x_{i2}^2 =1, \quad \sum_{i=1}^n x_{i1} x_{i2} =\rho \]

이제 \(\pmb X^t \pmb X\)는 두 독립변수의 상관계수 행렬임을 알 수 있다.

\[ \pmb X^t \pmb X = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} =\pmb R, \quad 0 < \rho < 1 \]

여기서 두 독립변수 \(x_1\)과 \(x_2\)의 상관계수 \(\rho\)는 0보다 크다고 가정하자.

이제 \(\pmb X^t \pmb X\)의 고유값(\(\lambda_i\))과 고유벡터(\(\pmb p_i\))는 다음과 같은 방정식을 만족하는 수 \(\lambda_i\)와 벡터 \(\pmb p_i\) 이다.

\[ (\pmb X^t \pmb X) \pmb p_i = \lambda_i \pmb p_i, \quad \pmb p_i^t \pmb p_i=1 \]

일단 먼저 고유값을 구하는 방법은 \(det(\pmb X^t \pmb X - \lambda_i \pmb I ) =0\)을 만족하는 값을 찾는 것이다. 여기서 \(det(\pmb A)\)는 \(\pmb A\)의 행렬식을 의미한다.

\[ det(\pmb X^t \pmb X - \lambda_i \pmb I ) = det \left ( \begin{bmatrix} 1-\lambda_i & \rho \\ \rho & 1-\lambda_i \end{bmatrix} \right ) =0 \] 위의 방정식은 다음과 같이 요약할 수 있고

\[ \lambda_i^2 -2 \lambda_i + (1-\rho^2) =0 \]

해는 다음과 같이 주어진다.

\[ \lambda_1 = 1+ \rho, \quad \lambda_2 = 1 -\rho \quad (\lambda_1 \ge \lambda_2) \]

이제 각 고유값에 대한 고유벡터를 구해보자. 각 고유값 \(\lambda_i\)에 대한 고유벡터를 \(\pmb p_i\) 라고 하면

\[ \pmb p_1 = \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \end{bmatrix}, ~ p^2_{11}+p^2_{21}=1 \quad \quad \pmb p_2 = \begin{bmatrix} p_{12} \\ p_{22} \end{bmatrix},~ p^2_{12}+p^2_{11}=1 \]

다음과 같은 방정식을 만족해야 한다.

\[ (\pmb X^t \pmb X) \pmb p_1 = \lambda_1 \pmb p_1 , \quad (\pmb X^t \pmb X) \pmb p_2 = \lambda_2 \pmb p_2 \]

즉,

\[ \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \end{bmatrix} = (1+ \rho) \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \end{bmatrix} , \quad \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{12} \\ p_{22} \end{bmatrix} = (1- \rho) \begin{bmatrix} p_{12} \\ p_{22} \end{bmatrix} \]

위의 두 방정식은 정리하면 다음과 더 단순한 방정식을 얻는다.

\[ p_{11} - p_{21} = 0, \quad p_{12}+ p_{22}=0 \]

이제 위의 식을 만족하고 길이가 1인 두 벡터를 찾으면 다음과 같은 두 개의 직교하고 길이가 1인 고유벡터 \(\pmb p_1\)과 \(\pmb p_2\)를 찾을 수 있다.

\[ \pmb p_1 = \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad \quad \pmb p_2 = \begin{bmatrix} p_{12} \\ p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \]

따라서 앞 절의 이론에서 나온 고유벡터로 구성된 행렬 \(\pmb P\)와 고유값을 대각원소로 하는 행렬 \(\pmb \Lambda\)는 다음과 같다.

\[ \pmb P = [\pmb p_1~ \pmb p_2] = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad \quad \pmb \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\rho & 0 \\ 0 & 1-\rho \end{bmatrix} \]

이제 다음이 성립함을 확인할 수 있다.

\[ \pmb P^t (\pmb X^t \pmb X) \pmb P = \pmb \Lambda, \quad (\pmb X^t \pmb X)^{-1} = \pmb P \pmb \Lambda^{-1} \pmb P^t \]

즉,

\[\begin{align*} \pmb P^t (\pmb X^t \pmb X) \pmb P & = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \\ & = \begin{bmatrix} 1+\rho & 0 \\ 0 & 1-\rho \end{bmatrix} \\ &= \pmb \Lambda \end{align*}\]또한 다음도 성립함을 확인할 수 있다.

\[ (\pmb X^t \pmb X)^{-1} = \pmb P \pmb \Lambda^{-1} \pmb P^t \]

즉,

\[ \begin{aligned} (\pmb X^t \pmb X)^{-1} & = \pmb P \pmb \Lambda^{-1} \pmb P^t \\ & = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{21}\\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\rho} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1-\rho} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} p_{11}^2 \frac{1}{\lambda_1} + p_{12}^2 \frac{1}{\lambda_2} & p_{11} p_{21} \frac{1}{\lambda_1} + p_{12} p_{22} \frac{1}{\lambda_2} \\ p_{11} p_{21} \frac{1}{\lambda_1} + p_{12} p_{22} \frac{1}{\lambda_2} & p_{21}^2 \frac{1}{\lambda_1} + p_{22}^2 \frac{1}{\lambda_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 \frac{1}{1+\rho} + (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 \frac{1}{1-\rho} & (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 \frac{1}{1+\rho} + (\frac{1}{\sqrt{2}}) (-\frac{1}{\sqrt{2}}) \frac{1}{1-\rho} \\ (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 \frac{1}{1+\rho} + (\frac{1}{\sqrt{2}}) (-\frac{1}{\sqrt{2}}) \frac{1}{1-\rho} & (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 \frac{1}{1+\rho} + (-\frac{1}{\sqrt{2}})^2 \frac{1}{1-\rho} \end{bmatrix} \\ & = \frac{1}{1-\rho^2} \begin{bmatrix} 1 & -\rho \\ -\rho & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \]

앞 절에서 나온 회귀계수 추정량의 분산 공식 식 K.1 과 식 K.2 를 적용하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

\[ \begin{aligned} Var(\hat \beta_k)/\sigma^2 & = \frac{p^2_{k1}}{\lambda_1} + \frac{p^2_{k2}}{\lambda_2} \\ & = \frac{1}{2} \left ( \frac{1}{1+\rho} + \frac{1}{1-\rho} \right ) \\ & = \frac{1}{1-\rho^2} \end{aligned} \]

위의 분산 공식에서 제일 작은 두 번째 고유값 \(\lambda_2 = 1- \rho\)가 0에 가까우면 분산이 매우 커지는 것을 알 수 있다. 이 고유값은 상관계수 \(\rho\)가 1에 가까울 수록 0에 가까워 진다.

중고차 예제에서 가상의 변수를 만들어 적합할 때 완벽한 선형관계가 존재하면 적합 시 변수를 제거하는 것을 알 수 있다.

usedcars2 <- usedcars %>% mutate(ccmile = cc + mileage)

fitcoll1 <- lm(price ~ year + mileage + cc + automatic + ccmile, usedcars2)

summary(fitcoll1)

Call:

lm(formula = price ~ year + mileage + cc + automatic + ccmile,

data = usedcars2)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-177.35 -63.91 -0.99 70.34 212.69

Coefficients: (1 not defined because of singularities)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 5.253e+02 3.998e+02 1.314 0.200823

year -5.800e+00 9.283e-01 -6.247 1.55e-06 ***

mileage -2.263e-03 7.211e-04 -3.138 0.004324 **

cc 3.888e-01 2.022e-01 1.923 0.065958 .

automatic 1.653e+02 3.986e+01 4.147 0.000339 ***

ccmile NA NA NA NA

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 101.1 on 25 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9045, Adjusted R-squared: 0.8892

F-statistic: 59.21 on 4 and 25 DF, p-value: 2.184e-12자료 hald는 1932년 미국 화학공학 학회지에 발표된 것으로 시멘트가 굳을 때 발생하는 열량에 시멘트의 네 가지 성분들이 미치는 영향을 분석한 것이다.

이 데이터프레임은 다음과 같은 열로 구성되어 있다.

y : 시멘트 1g당 발생하는 열량(cal)x1 : 성분1의 무게의 구성비(%)x2 : 성분2의 무게의 구성비(%)x3 : 성분3의 무게의 구성비(%)x4 : 성분4의 무게의 구성비(%)head(hald) y x1 x2 x3 x4

1 78.5 7 26 6 60

2 74.3 1 29 15 52

3 104.3 11 56 8 20

4 87.6 11 31 8 47

5 95.9 7 52 6 33

6 109.2 11 55 9 22모든 변수가 포함된 모형을 적합해 보자.

hald.lm <- lm(y~ ., data=hald)

summary(hald.lm)

Call:

lm(formula = y ~ ., data = hald)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-3.1750 -1.6709 0.2508 1.3783 3.9254

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 62.4054 70.0710 0.891 0.3991

x1 1.5511 0.7448 2.083 0.0708 .

x2 0.5102 0.7238 0.705 0.5009

x3 0.1019 0.7547 0.135 0.8959

x4 -0.1441 0.7091 -0.203 0.8441

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.446 on 8 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9824, Adjusted R-squared: 0.9736

F-statistic: 111.5 on 4 and 8 DF, p-value: 4.756e-07상관계수 행렬의 고유값을 계산해 보자.

R <- cor(hald[2:5])

R x1 x2 x3 x4

x1 1.0000000 0.2285795 -0.8241338 -0.2454451

x2 0.2285795 1.0000000 -0.1392424 -0.9729550

x3 -0.8241338 -0.1392424 1.0000000 0.0295370

x4 -0.2454451 -0.9729550 0.0295370 1.0000000solve(R) x1 x2 x3 x4

x1 38.49621 94.11969 41.88410 99.7858

x2 94.11969 254.42317 105.09139 267.5394

x3 41.88410 105.09139 46.86839 111.1451

x4 99.78580 267.53942 111.14509 282.5129diag(solve(R)) x1 x2 x3 x4

38.49621 254.42317 46.86839 282.51286 eigenval <- eigen(R)$values

eigenval[1] 2.235704035 1.576066070 0.186606149 0.001623746sqrt(max(eigenval)/eigenval)[1] 1.000000 1.191022 3.461339 37.106342VIF를 구해보자.

car::vif(hald.lm) x1 x2 x3 x4

38.49621 254.42317 46.86839 282.51286 summary(regbook::vif(hald.lm))

VIF:

x1 x2 x3 x4

38.50 254.42 46.87 282.51

Variance Proportion:

Eigenvalues Cond.Index x1 x2 x3 x4

1 2.235704035 1.000000 0.002632084 0.0005589686 0.001481988 0.0004753347

2 1.576066070 1.191022 0.004269804 0.0004272931 0.004954638 0.0004572915

3 0.186606149 3.461339 0.063519491 0.0020822791 0.046495910 0.0007243995

4 0.001623746 37.106342 0.929578621 0.9969314592 0.947067464 0.9983429744\(x_2\)를 제외하고 분석해 보자.

hald.lm2 <- lm(y~ x1 + x3 + x4, data=hald)

summary(hald.lm2)

Call:

lm(formula = y ~ x1 + x3 + x4, data = hald)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-2.9323 -1.8090 0.4806 1.1398 3.7771

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 111.68441 4.56248 24.479 1.52e-09 ***

x1 1.05185 0.22368 4.702 0.00112 **

x3 -0.41004 0.19923 -2.058 0.06969 .

x4 -0.64280 0.04454 -14.431 1.58e-07 ***

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.377 on 9 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9813, Adjusted R-squared: 0.975

F-statistic: 157.3 on 3 and 9 DF, p-value: 4.312e-08summary(regbook::vif(hald.lm2))

VIF:

x1 x3 x4

3.678 3.460 1.181

Variance Proportion:

Eigenvalues Cond.Index x1 x3 x4

1 1.8683737 1.000000 0.0720157120 0.07053018 0.02229687

2 0.9838532 1.378056 0.0002285765 0.02382939 0.79011946

3 0.1477731 3.555775 0.9277557115 0.90564042 0.18758367